新闻资讯

News

南锣鼓巷地区停车规划项目组

阮金梅、舒诗楠、彭敏、罗丽华、崔旭川

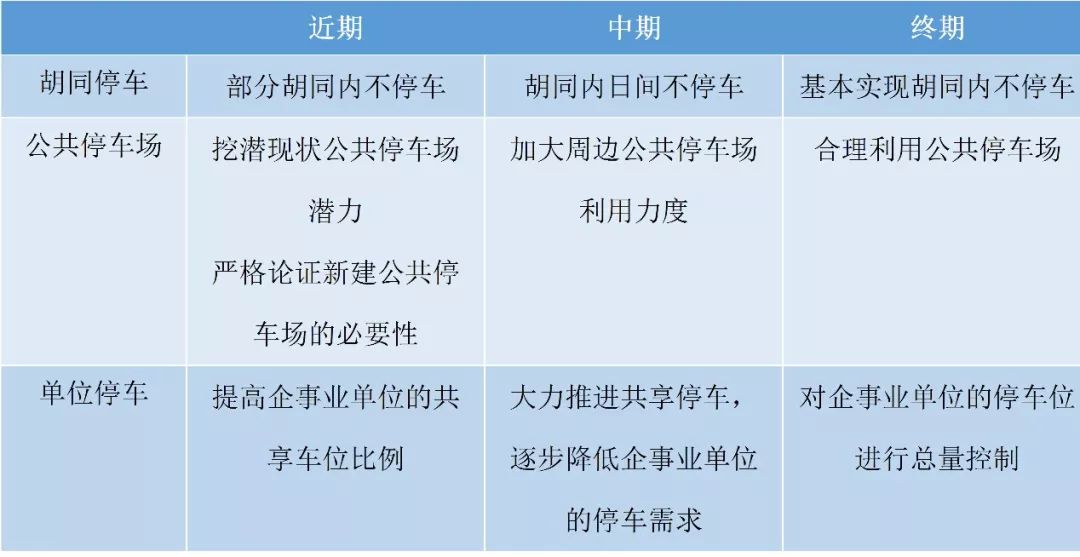

1.1停车现状 (1)停车设施供给有限 历史文化街区土地稀缺、空间局促、用地复杂,受历史原因、风貌保护等因素影响往往建筑配建停车设施和公共停车场较少,供给停车设施十分有限,胡同停车现象严重。 (2)停车供需表面失衡 历史文化街区内居住车位的服务对象应是证件合一的本地居民停车。有限的停车资源如果用于满足所有居民甚至外来人员的停车需求,必然造成供需失衡的现象。在只保障户籍常住人口停车的前提下,停车不应想当然的认为供不应求,而应对每个历史文化街区具体问题具体分析,通过调查判定本地区的实际停车供需。 对历史文化街区停车供需的长期跟踪调查结果表明,部分街区的停车设施基本能够保障本地居民的实际停车需求,但由于认证停车需求不准确、外来车辆长期占用停车位、居民固定停车位使用率低、公共停车场利用率不足等原因,造成表象上的停车供给不足。如南锣鼓巷地区供给停车位1354个,居民登记三证合一的停车需求1171个,其中仅有924辆车夜间长期停放在该地区内。 图1 公共停车场利用率不足 (3)停车占用胡同空间 历史文化街区普遍面临的问题并非供需失衡,而是大量停车占用胡同空间。如南锣鼓巷地区,存在停车的胡同条数占比达60%,被停车占据的胡同长度占比达45%。停车占用胡同公共空间,影响古都风貌,侵蚀了原本安宁的胡同氛围,有悖于老城保护的要求。停车占用胡同消防通道,带来了极大的安全隐患,威胁生命安全。停车占用胡同通行空间,影响交通安全,威胁行人和自行车出行的安全性和舒适性。 图2 胡同停车 图3 胡同停车 1.2症结分析 (1)胡同公共空间停车不收费,吸引大量车辆。 现状胡同内停车未落实收费政策,停车收费价格未能与停车设施类型、停车步行距离等因素挂钩,未能建立起以价格杠杆为主导的停车收费机制,一定程度上吸引了更多机动车在胡同内停放。 (2)社会停车资源的有效利用缺乏统筹。 社会停车资源未能充分用于缓解地区停车矛盾。如南锣鼓巷地区企事业单位自管自用停车位仅5%实现共享,企事业单位普遍缺乏停车位共享的意愿,在推动共享上缺乏强有力的法律法规支撑。 (3)部分居民未形成“停车入位、停车付费、违停受罚”的法律意识。 部分居民对于胡同的功能定位认识不清,仍认为胡同属于少数人拥有的公共空间,多数居民养成了利用胡同空间就近停车、免费停车的习惯。 (4)停车管理与执法力度有待提高,未形成良好的停车秩序。 停车管理机制不完善,车辆进出管理不严。公安交管部门对于支路以下的城市道路区域执法薄弱。 2.1规划依据 北京市历史文化街区的停车规划,应与《北京城市总体规划(2016年-2035年)》保持一致,与正在编制的《核心区控制性详细规划》、《北京市停车专项规划》进行对接,符合《中华人民共和国道路交通安全法》、《北京市机动车停车条例》、《建筑设计防火规范》等相关法律法规、标准规范的要求。 (1)《北京城市总体规划(2016年-2035年)》 改善背街小巷等公共空间面貌,营造宜居环境。让街巷胡同成为有绿荫处、有鸟鸣声、有老北京味的清净、舒适的公共空间。 提高智能交通管理水平,实现包括胡同在内的停车管理全覆盖,提高现有停车设施利用效率,因地制宜开展停车场建设。打通未实施次干路和支路,综合整治道路空间,改善步行和自行车出行环境。 (2)《北京市机动车停车条例》 全社会应当共同构建和维护机动车停车秩序,遵循停车入位、停车付费、违停受罚的基本要求。 服务半径内有停车设施可以提供停车泊位的,一般不得设置道路停车泊位;不具备停车条件的胡同,不得设置道路停车泊位。 (3)《北京市停车专项规划》 发挥停车设施对城市拥车及用车的调节作用,建立与动态交通发展相平衡的静态交通发展格局。将老城地区作为停车严格控制区,建筑物配建指标采取低配建、上限管理,限制城市公共停车场的建设,提高公共交通资源的配置,鼓励绿色出行,营造良好的交通环境。 2.2规划目标 (1)交通规划目标 历史文化街区应建设以人为本、可持续发展的兼具首都风范、古都风韵、时代风貌的安宁交通系统,打造精品胡同片区,让胡同居民过上现代生活。 交通空间以静制动:停车秩序好起来,胡同街区静下来。 交通方式快慢相宜:绿色交通快起来,小汽车交通慢下来。 交通风貌相依相融:交通与老城风貌、历史文化保护协调。 交通生活共存共生:交通空间与高品质、特色化生活空间共融。 (2)停车规划目标 历史文化街区机动车停车规划由问题导向转向目标导向,由增量规划转向减量规划,打造精品安宁街区。分成近、中、远三个阶段制定停车规划目标,逐步利用停车调控交通出行结构,提升历史文化街区环境品质。 第一阶段:近期 适度满足户籍常住人口的停车需求,遵循减量化原则设置胡同内停车位,开展部分胡同内不停车工作,挖潜现有公共停车场潜力,严格论证新建公共停车场的必要性,对于地下停车场的建设要慎重考虑,提高本地区企事业单位的共享车位比例,适度利用腾退空间满足户籍常住人口的停车需求,实现胡同内机动车停车有序。 第二阶段:中期 逐步推行胡同内日间不停车,加大周边公共停车场利用力度,大力推进共享停车,并逐步降低本地区企事业单位的停车需求,扩大胡同内不停车范围。 第三阶段:远期 合理利用公共停车场,对本地区企事业单位的停车位进行总量控制,基本实现胡同内不停车。 表1 历史文化街区分阶段停车规划目标 历史文化街区应在2025年实现远期目标,做到停车规范化、减量化、秩序化,基本实现胡同不停车。 3.1规划策略 (1)坚持规划引领 历史文化街区需制定具有弹性和韧性的停车规划方案,统筹区域内的停车位资源,明确规划实施路径。通过试点推动,逐步实施的方式,近中期实现胡同停车有序,稳步推进胡同不停车治理,远期基本实现胡同不停车。 (2)注重多元共治 推行“政府主导、社会协同、居民自治、执法保障”的多元共治工作模式。根据《北京机动车停车条例》明确各级政府停车规划管理责任。深化“街道吹哨、部门报到”,增强街道统筹协调力度,强化对驻区中央、市属、区属单位的统筹协调。充分发挥社区力量,大力推行居民停车自治,利用居民议事厅等形式,积极化解矛盾,加强沟通,做好矛盾预防和教育工作。善于借助市场化力量和社会组织,推进停车规范化治理。不断强化停车执法力度,保障辖区内良好的停车秩序。 (3)调控停车需求 按照控拥有、限使用、差别化的原则进行交通需求调控。采取交通需求管理措施,适度满足户籍常住人口的停车需求,限制外来机动车辆在历史文化街区的停放,倡导绿色交通出行方式。 (4)统筹停车资源 近中期应以胡同停车秩序的整顿为目标,减量化施划胡同停车位,以停车空间换空间的方式,将胡同内停车转移到公共停车场、企事业单位共享停车位,逐步减少胡同内停车位。远期随着历史文化街区功能优化、人口调控,基本实现胡同内不停车。 遵循停车共享的原则,将部分企事业单位的车位共享给户籍常住人口,有效缓解目前居民停车难的问题。应提高属地单位社会责任意识,制定详细计划推进企事业单位停车位共享。 (5)强化价格杠杆 应逐步构建符合市场化规律的停车价格体系,发挥停车价格的杠杆作用,调控停车需求。近期可采取政府定价和居民自治相结合的方式确定停车收费价格。 3.2保障措施 (1)加大宣传教育 大力开展宣传教育活动,培育居民四个方面的意识。一是“停车入位、停车付费、违停受罚”的责任意识,二是“占用胡同公共空间停车高收费”的公共意识,三是“绿色出行”的交通意识,四是“老城保护”的文保意识。 提高属地单位的社会责任感和大局意识,以政府单位为表率优先实施车位共享,逐步推进本地区企事业单位停车位的全面共享。 (2)加强居民自治管理 注重居民自治组织建设,建立以居民停车自治公约为约束的自治管理体系,形成街道办事处统筹、社区牵头推动、专业机构指导、自治组织管理、居民参与的街巷胡同停车管理格局。在居民委员会的指导下,成立居民停车自管会,对区域内停车实行自我管理、自我服务,进一步明确自治组织的职责范围和工作方式,形成自治规程,充分发挥自治组织在提高居民生活品质方面的重要作用。 (3)完善停车认证机制 逐步完善居住停车区域认证机制,构建停车动态监测系统,通过智能化手段动态监测机动车停放情况,定期统计居民车辆停放情况,明确户籍常住人口停车需求的判定标准,精准识别户籍常住人口的停车需求。 根据停车认证结果和停车动态监测结果,对非长期停放的车辆,取消其停车认证资格。通过严格管理本地区停车位使用,逐步实现停车设施减量的目标。 (4)建立停车收费体系 树立居民停车付费意识,落实胡同停车收费政策。 遵循差别化收费的原则,停车收费价格与停车距离、停车设施类型等挂钩,胡同内高于其他区域、近端高于远端、同等条件下地上高于地下,逐步将胡同内停放车辆引导到胡同外的其他停车区域,实现停车空间换空间的目标。 街巷胡同内居民停车收费作为区政府非税收入实行收支两条线,用于胡同停车治理和公共空间环境的改善。 (5)运用市场化手段 通过政府购买社会化服务的方式,聘请专业的物业管理公司,采取政府管理与企业服务相结合的方式,开展车辆准入管理、胡同停车管理、停车秩序维护、车位共享管理等工作。发挥社区社会组织和物业企业的作用,选择专业化组织实现自管会务实落地。 (6)强化停车执法 加强对区域内胡同、路内等违章停车的严格执法。坚持“街道吹哨、部门报道”的工作机制,落实本地区的胡同、路内停车执法工作。 推进执法的智能化、信息化建设,采取视频监控、非现场执法等手段加大执法力度,实现全地区、全时段执法管理,减少硬质隔离设施,达到智慧化、人性化管理目标。 (7)制定停车设施使用细则 制定公共停车场、企事业单位共享停车位、胡同内停车位、外围道路路内停车位的使用细则,明确使用对象、使用时间、收费价格等,提高停车设施的利用率,实现历史文化街区停车资源的总体统筹。 4.1规划出台 针对南锣鼓巷历史文化街区的居民停车难题,北京市城市规划设计研究院研究制定了《南锣鼓巷历史文化街区机动车停车规划》(以下简称《规划》)。东城区于7月1日发布《规划》,成为全市首个正式发布的历史文化街区的停车规划。 在这一规划的指导下,南锣鼓巷地区将通过实现胡同不停车,还胡同公共空间给市民。未来的南锣鼓巷地区将打造成有绿荫处、有鸟鸣声、有老北京味儿的胡同公共空间,让居民重拾老北京的胡同记忆。 4.2达成共识 停车是一个复杂的社会问题,面对停车问题社会各界认识不一。《规划》的编制过程,其实也是我们规划师与政府、居民不断交流、探讨,最终达成共识的过程。与居民的交流中,我们对法律法规、上位规划进行了细致的解读,逐步培育了居民“停车入位、停车付费、违停受罚”的法律意识,让居民了解了首都功能核心区的发展目标和要求。我们和居民探讨了公共空间如何使用,让居民接受了胡同作为公共空间的功能定位,不应让停车成为主体。《规划》编制完成后,我们为居民进行了讲解,对停车规划目标和策略等方面为居民答疑解惑。 图4 南锣鼓巷地区公共空间讨论会 (图片来源:“魅力南锣”公众号) 图5 南锣鼓巷地区停车秩序宣讲会 (图片来源:“魅力南锣”公众号) 社会对《规划》高度关注,CCTV、北京新闻、北京日报、人民网等媒体陆续对《规划》进行了报道,加大了宣传力度,推动了社会各界对历史文化街区的停车规划发展达成共识。 图6 CCTV新闻报道 4.3治理效果 《规划》发布以来,南锣鼓巷地区引导居民成立了停车自管会,推动了交通秩序的共管共治。正分4个区域由南向北分步推进胡同不停车,已在雨儿胡同内安装机动车禁停标识和非现场交通执法设备,实现了包括雨儿胡同、福祥胡同、蓑衣胡同、炒豆胡同和前圆恩寺胡同在内共5条胡同不停车。 图7 雨儿胡同不停车 图8 雨儿胡同不停车 东城区政府已专门协调北京市基础设施投资有限公司,利用地铁8号线交通织补用地建设成南锣鼓巷南口便民临时停车场,同时协调周边设施的地下停车资源,向符合居民停车资质认证标准的车辆提供车位。 此外,南锣鼓巷地区推出了微型公交,引导居民采用绿色交通方式,减少小客车的使用。 解决停车之路是一条漫漫长路,很多人只看到了眼前停车的困难,却忽视了未来城市和交通的发展。规划是引领城市发展的根本,不光要立足当下,解决现实问题,更要着眼长远,描绘美好未来。 对于历史文化街区停车减量规划的目标,起初很多人不理解。在《规划》编制过程中,我们克服了重重困难。作为规划师,面对争议、面对嘲讽、面对阻力我们要不忘初心、牢记使命,经历眼前的苟且,方能看到诗和远方。 南锣鼓巷地区从胡同停车秩序混乱,到实现5条胡同不停车,是一个好的开始,也是一个新的挑战。在老城更新治理之路上,需要政府、规划师和公众不断磨合、不停碰撞,达成共识、携手同行,一同期许老城一个美好的未来。

转自微信公众号: 停车规划项目组 cityif